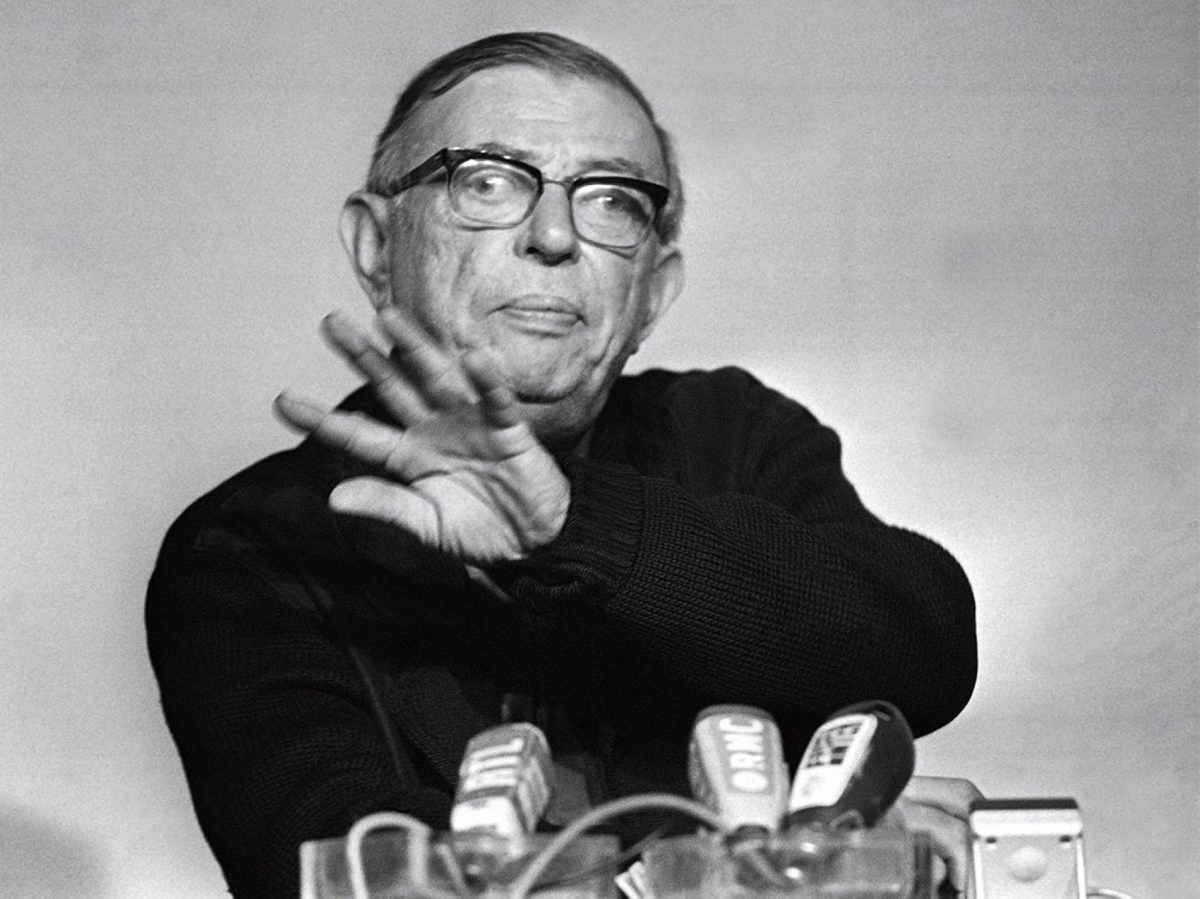

يشكل الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر (1905-1980) الذي تحل اليوم 15 أبريل/ نيسان الذكرى الـ 45 على رحيله، حالة نادرة في المشهد الفلسفي العالمي، وذلك بحكم الجدل الذي لطالما رافق أفكاره ومواقفه ورواياته ومسرحياته، باعتباره فيلسوفا مجادلا وأديبا إشكاليا، لم يتراجع يوما عن أفكاره ومواقفه في قضايا تتصل بالعدم والوجود والالتزام والأدب والأيديولوجيا. إنه واحد من الفلاسفة الفرنسيين الذين ساهموا منذ أعمالهم الفكرية الأولى في خلق جدل فكري تجاوز قلاع الفلسفة الفرنسية آنذاك، صوب فضاءات نائية من العالم الثالث لم تتحقق فيها حتى شروط العيش الإنساني الكريم، لكن مع ذلك ظل الكثير من إنتاجها الثقافي يهجس بأفكار سارتر ومقولاته، خاصة في ما يتصل بالجانب السياسي ومواقفه المعروفة تجاه الالتزام والمثقف وغير ذلك. لم يكن سارتر من الذين يكتبون أيام الآحاد والعطل الجامعية أو في مرحلة الشيخوخة، بقدر ما ظل حريصا على أن تكون الكتابة عبارة عن هوية رمزية ينطبع بها الجسد. لذلك آثر تخصيص مساره الحياتي لكتابة روايات ومسرحيات ومؤلفات فلسفية والانخراط كليا في السياسة وشجونها، وهو ما جعل مواقفه تلقى صدى واسعا في العالم العربي، أكثر مما كتبه في العديد من مؤلفاته الفكرية.

الفكر والأيديولوجيا

إذا ما حاولنا تأمل المسار الذي قطعه الفكر الفرنسي مع جيل دولوز وميشال فوكو ورولان بارت وجاك دريدا، فسنجد أن فكر سارتر سيعرف ابتداء من ستينات القرن العشرين شهرة واسعة في العالم العربي، بعدما أصبح فكره بمثابة حصانة أخلاقية انطلاقا من نصرته لعدد من حركات التحرر من الاستعمار الغربي في ذلك الوقت. فاستحوذت وجودية سارتر خلال تلك الحقبة على مجمل الأنماط الفكرية التي كانت سائدة، بعدما غدت عقيدة أيديولوجية بالنسبة إلى العديد من المثقفين. غير أن مؤلفاته الوجودية كانت لها علاقة بسياق تاريخي معين، حيث تنامى الفكر القومي واشتد عضد الفكر اليساري من أجل تحقيق نوع من التحرر السياسي. ووجدت هذه الأفكار رواجا كبيرا في الأدبيات القومية خاصة في عدد من المجلات المصرية والسورية واللبنانية. فتلك الأدبيات وجدت في مفاهيم الوجودية نوعا من الخلاص الفكري للخروج من النفق الاجتماعي والأفق السياسي الضيق الذي كانت ترزح تحته التيارات القومية. على هذا الأساس، لم تكن الثقافة العربية تجد في فكر باشلار ودولوز وفوكو أي نزعة أيديولوجية تتصادى معها ومع ما تقترحه عليها من أفكار ومواقف تجاه الحرية والالتزام.